水ぶくれ(水疱症など)

水ぶくれ(水疱)とは、皮膚のすぐ下に傷ができ、そこに液体がたまってできる膨らみです。

水ぶくれ(水疱)とは、皮膚のすぐ下に傷ができ、そこに液体がたまってできる膨らみです。

小さいもの(「小水疱」)から大きいものまで幅がありますが、表皮のすぐ下にできたものは破れやすいことがあり、逆に深めにできたものは破れにくいタイプもあります。

たまる液体は、損傷を受けた組織からにじみ出てきた水分とタンパク質が混ざったもので、

特に膿がたまったものを膿疱、血がたまったものを血疱ともいいます。

【原因・引き金となる疾患】

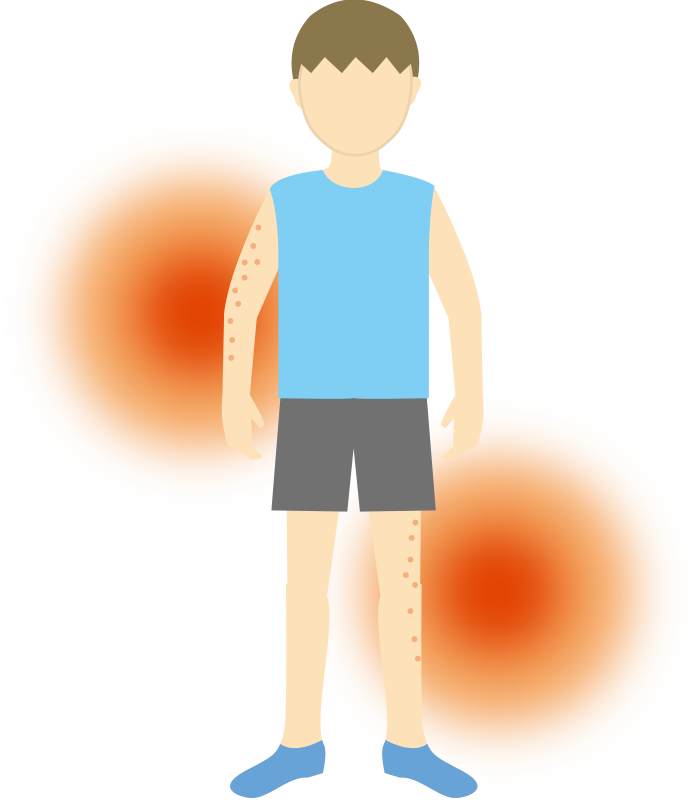

水ぶくれができる原因は多岐にわたりますが、物理的な皮膚損傷(火傷やしもやけ、虫さされ)や、感染(伝染性膿痂疹やウイルス感染などで生じることが一般的です。

間違いやすい皮膚病として水虫やかぶれ(接触皮膚炎)や乾癬などもあり、専門医での診察が必要です。

物理的損傷

- やけど(熱傷)、しもやけ(凍傷)

- 摩擦や圧迫:靴ずれや歩行時の摩擦など

- 虫さされ(虫咬傷):刺されられたところにアレルギー反応や炎症が起こると、水ぶくれが生じることがあります。

感染症

水疱症

物理的損傷や感染の他に、本来体を守る免疫系が誤って皮膚を攻撃することで、全身に繰り返し水疱ができ、破れて皮膚が剥ける(「びらん」や「潰瘍(かいよう)」になる病気を(自己免疫性)水疱症と言います。

複数の亜型がありますが、代表的なものをとしては以下のような病気があります。

| 疾患名 | 主な発症部位・特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 尋常性天疱瘡(じんじょうせいてんぽうそう) | 表皮の浅い層で細胞どうしの結合が壊れ、水疱ができる。水疱は薄く、破れやすく「びらん(ただれ)」を生じやすい | 粘膜(口やのど、目など)にびらんができることもあります |

| 水疱性類天疱瘡(すいほうせいるいてんぽうそう) | 表皮と真皮の境界近くに水疱ができ、比較的膜が厚く破れにくいタイプ | 強いかゆみを伴うことが多く、高齢者で発症しやすい傾向があります |

重症な場合は、ステロイドや免疫抑制剤の飲み薬、注射も必要になり大学病院や総合病院への紹介も検討させていただきます。

膿疱症(掌蹠膿疱症)

手のひらや足の裏に、左右対称に繰り返し小さな膿の入った水ぶくれ(膿疱)が繰り返しできる病気です。膿には菌などはなく他人に移ることはありません。

原因はよくわかっていませんが、タバコや虫歯、歯科の金属アレルギーなどが関係し、これらへの過剰なアレルギー反応が関係していると考えられています。

治療は、外用療法や、飲み薬、光線(紫外線)療法、注射剤(生物学的製剤)など組み合わせて行いますが、日常生活での注意も必要です。

【診断ポイント】

水ぶくれを診断する際には、以下のような検査・評価が行います

-

問診

いつ出たか、きっかけ(熱・摩擦・薬剤・刺された・ぶつけたなど)、部位・広がり、かゆみ・痛みの程度など -

視診・触診

大きさ・形・膜の張り具合・皮膚の赤み・周囲の炎症・複数の部位の分布などを確認 -

血液検査

抗体検査(例:抗BP180抗体,抗デスモグレイン抗体など)、炎症マーカー、免疫学的検査など -

皮膚生検(病理検査)・蛍光抗体法・免疫染色検査

皮膚の一部を切り取り、顕微鏡で水疱の層(表皮内・表皮下など)の組織を調べます。

さらにその組織に 自己抗体や補体などがついてないか確認します。

これらを組み合わせて、原因を絞り込んだうえで適切な治療方針を決定します。

【治療】

水ぶくれの治療は、「原因」「重症度」「部位」「日常生活への影響」などを総合的に判断して行います。

一般的な治ケアとしては以下のようなものがあります。。

● 応急処置・日常ケア(水ぶくれは破かないで!)

-

刺激を避ける:衣類・靴などの摩擦や圧迫を避ける。患部をこすらないように

-

冷却・冷やす:熱傷などで炎症を伴う場合、清潔な水で冷やす

-

保護する:破れそうな水ぶくれは、清潔なガーゼや被覆材(絆創膏・パッド)で覆い、外部刺激や細菌の侵入を防ぐ

-

湿潤環境維持:乾かしすぎず、適度な湿度を保って皮膚治癒を促す

-

保湿:乾燥が強いと皮膚バリアが弱りやすいため、刺激の少ない保湿剤を使う

● 薬物療法

-

外用ステロイド薬:炎症・かゆみを抑えるために使用。強さや部位を選びます。

-

抗ヒスタミン薬:かゆみの緩和に役立てるため、内服や外用を併用することがあります。

-

抗ウイルス薬:ウイルス感染(帯状疱疹・単純ヘルペスなど)が原因の場合に使用。

-

抗菌薬(外用・内服):とびひなどの細菌感染が疑われる場合。

-

免疫抑制療法:自己免疫性水疱症では、ステロイド内服・免疫抑制薬併用などが検討されます。その際は総合病院や大学に紹介させていただきます

● 当院での対応

-

初診時には問診・視診・採血・必要に応じて皮膚生検を行います。

-

軽症例は外来で処置・投薬を行い、日常ケアを指導いたします。

-

中等~重症例、また自己免疫性水疱症が疑われる場合には、総合病院や大学に紹介させていただきます。

【日常生活で気を付けたいこと・予防法】

以下は、症状を悪化させず予防につながる日常的なポイントです。

-

摩擦や圧迫をなるべく避ける衣類・靴を選ぶ

-

高温・熱源への直接接触を避ける

-

刺激物・アレルゲンになる可能性のある物質(洗剤・金属・化粧品など)を使い過ぎない

-

手洗いや清潔保持を心がけ、患部を清潔に保つ

-

保湿・スキンケアを丁寧に行う

-

栄養・休息・ストレス管理を意識して、体の抵抗力を保つ

【受診すべきタイミング・注意点】

次のような場合には、速やかに皮膚科を受診してください:

-

水ぶくれが広範囲に及んでいる

-

痛み・かゆみが強くてつらい

-

発熱や全身症状を伴っている

-

水ぶくれが破れて潰瘍・化膿している

-

長期間治らない・繰り返す

-

原因がわからず不安な場合

特に、自己免疫性水疱症の場合は、適切な検査と早期治療が予後を左右します。

【まとめ】

水ぶくれ(=水疱)は、見た目は軽い印象を与えることがありますが、原因がさまざまであり、痛み・かゆみ・感染・びらん化などを引き起こすリスクもあります。

まずは優しく保護・清潔を保つケアが基本ですが、「範囲が広い」「治りにくい」「頻回に出る」などの場合には、早めに皮膚科医の診察を受けることを強くおすすめします。

文献

- 清水宏. あたらしい皮膚科 第3版. 2018.

- 天疱瘡ガイドライン 2010. 日皮会誌. 2010.

- 類天疱瘡診療ガイドライン2017. 日皮会誌. 2017.